- -3%

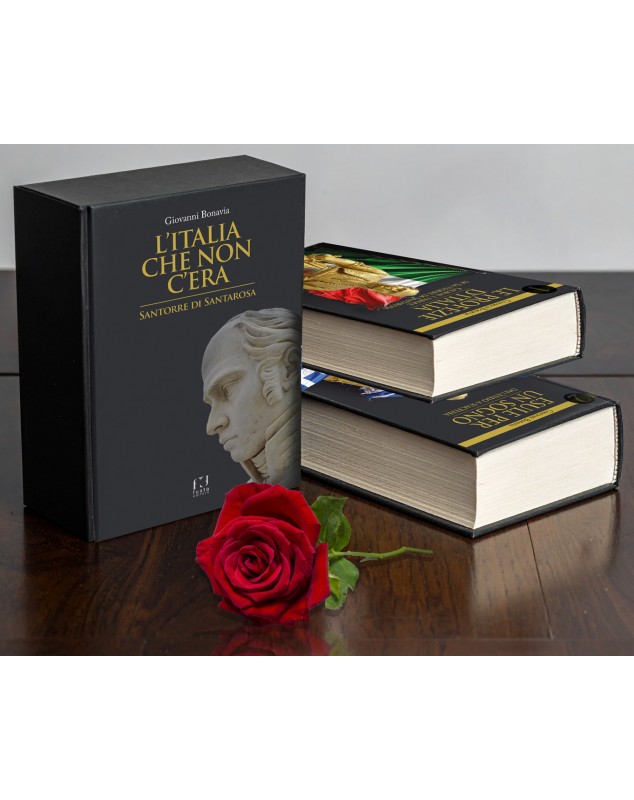

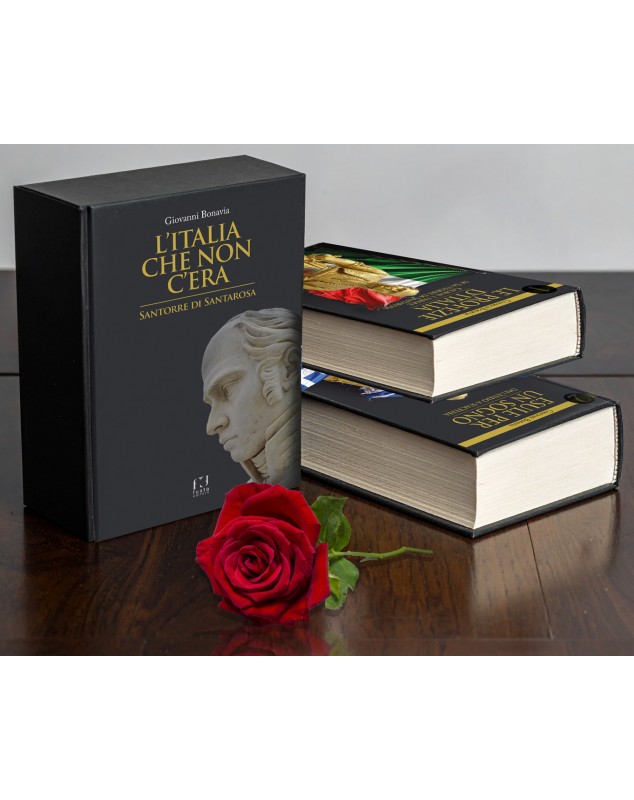

L’Italia che non c’era è un romanzo storico che ripercorre la vita di Santorre di Santarosa. La vasta opera in due tomi, racchiusa in un elegante astuccio, segue una vicenda umana e interiore intrecciata con quell’epoca decisiva, legata al Romanticismo e ai primi fermenti di libertà, che forgia le radici del Paese in cui viviamo. Epoca che attinge alla tradizione e si proietta, per misteriosa continuità, fino ai nostri giorni. La vita di Santorre è una gemma unica ma incastonata in un tempo complesso: per coglierne tutta quanta la luce l’autore ha svolto un ampio lavoro di ricerca storica e d’archivio. Ha reperito documenti e testimonianze spesso dimenticate o disperse. Soprattutto gli è stato necessario rivivere le parole, i giorni di Santorre. E incontrare i mille personaggi che in quei giorni sono transitati.

Il primo volume riperocorre la prima parte della vita di Santorre di Santarosa. Nasce da un’aristocrazia agreste e recente. Savigliano è la sua patria. Cresce in un ambiente giansenista, bramoso di purezza protocristiana. Orfano di madre in tenera età, porta per tutta la vita quella ferita come segno spirituale. Come reazione a questo dolore Santorre divora la biblioteca paterna con crescente foga adolescenziale. Si appassiona all’opera di Rousseau. Quando suo padre, l’integerrimo colonnello Michele Angelo, viene schiantato dall’ingratitudine e dall’ottusità della Corte e della Corona, Santorre sa di aver perso anche l’ultimo baluardo di calore familiare. Subisce poi la delusione del primo amore mancato, Luisa Viancino. Durante il suo viaggio in Italia si conferma in lui l’idea d’una patria perduta e frammentata. Sposa la nobildonna Carolina Corsi di Viano. La sorte gli strappa i primi tre figli. A Torino frequenta l’avanguardia intellettuale tramite la gloriosa e dimenticata Accademia dei Concordi, che conta tra i suoi membri Cesare Balbo, Luigi Provana del Sabbione, Luigi Ornato, Carlo Vidua. Segue le lezioni di letteratura greca dell’abate Valperga di Caluso – cosmologo, matematico, antichista, scopritore di Alfieri. Presso l’abate stringe amicizia con personaggi di vasto respiro europeo e grande rilievo nel nostro primo Romanticismo: Silvio Pellico, Giovanni Berchet, Ludovico di Breme, Federico Confalonieri. Rintocca in Santorre il senso profondo della classicità greca. Nel mutamento dei tempi diviene funzionario napoleonico: è sindaco di Savigliano e sottoprefetto alla Spezia. Quando la Restaurazione cala sul Piemonte Santorre, francofono per nascita, sceglie la lingua italiana come patria spirituale. Nel saggio incompiuto Delle speranze degli Italiani profetizza la rinascita della nazione, mentre il fermento liberale, a Napoli e in Spagna, attende soltanto una scintilla. A Torino la scintilla è lui: Santorre accende la miccia.

Il secondo volume vede Santorre di Santarosa protagonista e promotore della Rivoluzione Piemontese del 1821. Atto generoso e temerario, la Rivoluzione è animata da un soffio libertario, ingenuamente puro. Il cuore incrollabile di Santorre viene tradito dall’ambiguità e dai tentennamenti del Principe Reggente Carlo Alberto. Il tentativo fallisce, e subito si apre la via dell’esilio: Svizzera, Francia, Inghilterra. Le ristrettezze economiche lo sfiancano, ma l’Europa gli spalanca l’orizzonte del pensiero: la sua scrittura si fa scarna, essenziale, rivelatrice. La lontananza dalla famiglia è un dolore costante; la nostalgia si tramuta in parola civile e morale. Gode della grande stima del Marchese fiorentino Gino Capponi, finissimo intellettuale dell’Italia che verrà; dello storico ginevrino Simonde de Sismondi. Diviene intimo amico di Ugo Foscolo, a sua volta esule a Londra, che lo ospita a lungo. Santorre trova una provvisoria isola di pace a Nottingham; sceglie tuttavia di tornare alla vita attiva: sente il richiamo della Grecia in rivolta. L’amministrazione provvisoria ellenica, però, non ne gradisce la presenza, e il Conte diventa un semplice soldato greco, anonimo tra i volontari. La limpidezza indifesa di Santorre contrasta con il gioco ambiguo degli interessi internazionali ed ellenici che impongono Lord Byron quale figura paradigmatica del Filellenismo. Le fonti originali, tuttavia, dicono ben altra verità sul ruolo del pur grandissimo poeta britannico. A Sfacteria, il 9 maggio 1825, si compie il destino di Santorre: una morte raccolta, priva di clamori, che non proclama ma testimonia. Così si chiude la parabola di un uomo che, fedele al sogno italiano, trova nell’esilio e nel sacrificio la forma più alta di libertà.

BONAVIA GIOVANNIÈ nato a Racconigi nel 1955. Dopo gli studi di antichistica e un breve periodo dedicato all’insegnamento in Italia e all’estero, ha lavorato a lungo come interprete simultaneo presso le Istituzioni Europee. È narratore, traduttore, saggista e autore teatrale. È impastato della stessa grassa terra che ha partorito e cresciuto il suo conterraneo Santorre di Santarosa. E la Grecia gli si è progressivamente rivelata quale patria di elezione. Di nostalgico ritorno. Con Fusta Editore ha pubblicato il libro Ritorno a Sfacteria (maggio 2025), che include il video Sfaktirìa, tratto dal monologo 9 maggio 1825. |